Nuaracher Höhenweg: Herrliches Gipfel-Six-Pack

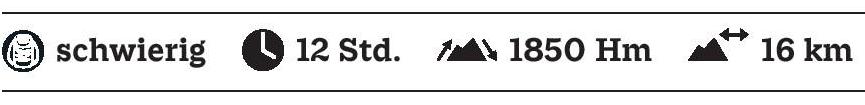

Charakter: Beeindruckende Überschreitung, die gute Trittsicherheit und eine sehr gute Kondition erfordert. UIAA I+, bzw. an den versicherten Passagen Klettersteigskala B

Start/Ende: Parkplatz am nördlichen Rand von St. Ulrich (850 m)

Route: St. Ulrich – Heimkehrerkreuz –Seehorn – Schaflegg – Großes Rothorn – Östliches Rothorn – Mitterhorn – Lastal – St. Ulrich

Wild Card

Die Bezeichnung »Höhenweg« deckt ein großes Schwierigkeitsspektrum ab. Am »Nuaracher« liegen die Hauptanforderungen bei Kondition und Trittsicherheit.

Orientierung: ▪▪▪▫▫

Technik: ▪▪▪▪▫

Kondition: ▪▪▪▪▪

Ausgesetztheit: ▪▪▪▫▫

Einsamkeit: ▪▪▪▫▫

Zu Beginn muss ein orthografisches Missverständnis ausgeräumt werden. Auch wenn die Königstour der Loferer Steinberge in manchen Tourenführern und Karten als »Nurracher Höhenweg« bezeichnet wird, lautet sein richtiger Name »Nuaracher Höhenweg«.

Denn sein Ausgangsort St. Ulrich hörte vor Jahrhunderten auf den Namen Nuarach. Beim entscheidenden Punkt sind sich alle aber einig. Die Tour wird in der gesamten alpinen Literatur als einer der schönsten Höhenwege in den Nördlichen Kalkalpen, wenn nicht gar der gesamten Ostalpen gehandelt.

Und das ist kein Wunder. Schließlich hat die ausgedehnte Überschreitung sechs eigenständige Gipfel zwischen 2000 und 2500 Metern und Traumblicke auf Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen und Kaisergebirge zu bieten.

» Feste Griffe und gute Trittstufen machen den leichten Klettersteig zum reinen Vergnügen.«

Somit muss ich Silke nicht lange überreden, mit mir in die Loferer zu fahren. Dass die Sache ziemlich wild wird, ist uns bald klar. »Nuaracher Höhenweg 12:00 h« lautet die unmissverständliche Ansage auf dem Wegweiser. Wie gut, dass Juni-Tage lang sind und der Bergwetterbericht heute keine Gewitter heranziehen sieht. Wir haben den ganzen Tag Zeit!

Vom Schatten zum Schauen

Während der ersten zwei Wegstunden ist von der viel gerühmten Aussicht nicht viel zu spüren. Dafür spendet der schöne Bergwald willkommenen Schatten am südexponierten Anstieg. Ab dem Ulrichshorn kommen Silke und ich aus dem Schauen dann nicht mehr heraus. Was sich nicht nur auf die Fernblicke bezieht. Gut, müssen wir ab jetzt auf jeden Schritt achten.

In stetem Auf und Ab folgen wir roten Markierungen über erste ausgesetzte Stellen Richtung Osten. Als letzter Vorposten der Vegetation führt ein schmaler Wiesengrat zur schwierigsten Stelle des Höhenwegs, der sogenannten Truhe. Dieser mächtige Kalkblock – ein Erosionsprodukt des gebankten (aus gut erkennbaren Schichten gebildeten) Dachsteinkalkes, aus dem Loferer und Leoganger Steinberge gebaut sind – verlangt kräftiges Hinlangen. Die Passage ist aber wie die meisten heikleren Stellen des Höhenweges gut mit Drahtseilen abgesichert.

Allerdings gibt es auch ungesicherte Passagen im steilen Schrofengelände, die keinen Fehltritt verzeihen.

Wenig später zeigt sich, warum die Loferer »Steinberge« heißen. Über die Südostflanke des Rothörndl queren wir in einen weiten Felskessel, der ein Paradies für Liebhaber aller erdenklichen Karst-Erscheinungen darstellt. Chemische Kalklösungsprozesse haben hier in den Jahrtausenden seit der letzten Eiszeit ein Labyrinth aus mäandrierenden Wasserrillen und metertiefen Kluftkarren in den kompakten Fels geschnitten. Nach Bergbächen halten wir vergeblich Ausschau.

Jeder Regentropfen verschwindet hier augenblicklich im stark zerklüfteten Untergrund. Wie gut, dass wir jeweils zwei Liter Wasser dabeihaben. Denn die Sonne brennt mittlerweile auf die Steinwüste und wird vom hellen Kalkgestein gleißend reflektiert.

Die Szenerie erinnert fast an einen zu Stein erstarrten Gletscherbruch. Ein Gedanke der gar nicht einmal so abwegig ist. Denn in den benachbarten Leoganger Steinbergen leisten die Reste des Birnbachloch-Gletschers der Klimaerwärmung tapfer Widerstand. Im 19. Jahrhundert baute man dort sogar Eis ab, das zur sommerlichen Kühlung der Münchner Bierkeller verwendet wurde.

Kraxliges Finale

Ein wohltuend kühles Lüftchen weht uns am oberen Ende der Karstmulde, an der Rothörndlscharte entgegen. Über weitere bizarre Karrenfelder folgen wir nun der Scheitellinie zum Großen Rothorn. Nach wie vor setzen wir jeden Fußtritt mit Bedacht.

In einer der unzähligen Karstklüfte könnte man sich schnell mal den Fuß verknacksen. Auch am folgenden Schlussanstieg auf das Mitterhorn ist gute Trittsicherheit gefragt, hier droht Rutschgefahr. Der Weg durch die Südwestflanke verläuft über schuttbedeckte Serpentinen, die im Großen und Ganzen der gebänderten, geologischen Struktur des Bergmassivs folgen. Da reizt uns eine Klettereinlage doch viel mehr. An einer Gabelung halten wir uns rechts und stehen vor einer Eisenleiter.

Sie führt über eine senkrechte, grifflose Felsplatte auf den zum Mitterhorn führenden Felskamm. Feste Griffe und gute Trittstufen machen den anschließenden leichten Klettersteig zum reinen Vergnügen. Schade, dass dieser bald schon wieder endet.

Am Gipfelkreuz auf 2506 Metern quetscht Silke die letzten Wassertropfen aus ihrer Trinkflasche. Mein Vorrat ist ebenfalls so gut wie aufgebraucht. Und vom zweithöchsten Berg der Loferer Steinberge haben wir noch einen nicht ganz kurzen Abstieg vor uns.

Zunächst geht es auf dem gleichen Steig zu einem markanten Absatz hinab. Unter uns breitet sich ein gewaltiges Kar aus. In der darüber liegenden Scharte soll sich die Felsformation »Heinrich und der Löwe« befinden. Fragt sich nur wo. Von unserer Position aus bedarf es schon einiger Fantasie, um einen König samt Raubkatze zu erkennen.

Einige Stunden und ein erfrischendes Bad im Pillersee später ergibt die Touren-Nachbereitung: Nur von der östlich gelegenen Schmidt-Zabierov-Hütte aus betrachtet, präsentiert sich eine Figur in weitem Mantel, die vor einem großen Löwen kniet.